Journée professionnelle vendredi 18 octobre 2019, 9 h – 17 h

Quelles innovations dans l’accompagnement?

Partager ses expériences et cocréer de nouvelles façons de faire.

Bien qu’elle s’inscrive au départ dans des logiques institutionnelles, la médiation culturelle au Québec s’est fondée au tournant des années 2000 sur une volonté de renouveler les rapports entre démocratie et démocratisation, en mettant l’accent sur une conception inclusive et participative de la culture. Si la pratique de la médiation culturelle a toujours été centrée sur les personnes, qu’elle met au cœur des processus relationnels, c’est aujourd’hui l’environnement numérique qui favorise la participation et les efforts collaboratifs de communautés de participants. Les valeurs que génère la culture numérique tout comme la philosophie de l’action culturelle portée par la médiation incitent au partage et à la mise en réseau des connaissances et des expertises à travers des formes renouvelées.

Cette journée professionnelle souhaite examiner ces façons plus collaboratives d’œuvrer en médiation culturelle à l’ère du numérique. La culture du partage et de la contribution n’est pas nouvelle en médiation culturelle et en innovation sociale, toutefois elle se trouve propulsée par les pratiques des communs (commons) dont tous ces formats de laboratoires issus des technologies et d’événements de codesign et de remix. Les communs réactualisent une forme d’idéal porté par la médiation culturelle : celui de renouveler la démocratisation des savoirs et le désenclavement de la culture par la conjonction des intelligences. À l’heure du faire ensemble, au-delà des écrans et des interfaces, comment la figure de la médiation peut-elle encore faire autorité dans l’acquisition et le partage des savoirs?

Vidéos

Les approches collaboratives en numérique

Le Laboratoire de médiation numérique du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), coordonné par Charlène Bélanger, met en place de nouvelles méthodologies de recherche et d’action en mettant l’expérience du visiteur au centre de sa réflexion. Pour chaque projet soutenu, le Lab a mis sur pied une cellule d’innovation avec les intervenants venant des milieux de la recherche, des arts, des technologies, des musées et de leurs publics. Le Lab définit son approche collaborative, centrée sur l’humain, au cœur du paradigme participatif en tenant compte des savoirs expérientiels des personnes.

Défis : langage commun, propriété intellectuelle

Stratégies : mixité des savoirs, cellule d’innovation, design thinking

Les labs : comment ça marche ?

Trois organismes, l’Agora de la danse (Montréal), Art partage (Terrebonne/Mascouche) et le Living en innovation ouverte (Rivière-du-Loup) ont mis en commun leurs expériences de processus collaboratifs et de laboratoires de médiations culturelles numériques.

AGORA DE LA DANSE

Projet : Idem Altera,danse, parcours déambulatoire interactif intégrant le public

Méthode : Lab La Danse sur les routes jumelant chorégraphes et diffuseurs; hackathon et tests avec publics pour intégrer les participants dans l’espace et générer des traces numériques de leurs mouvements.

ART PARTAGE

Projet : revalorisation du Manoir seigneurial Mascouche.

Méthode : constitution d’un comité numérique par la municipalité; sprint créatif de trois jours

LIVING LAB EN INNOVATION OUVERTE

Expertise : Lab de prototypage et d’accompagnement en innovation ouverte, a développé le concept de « Remix ta…. ».

Méthode : intervention en processus de desing thinking pour faciliter l’appropriation des dispositifs par les usagers.

Ce que les approches collaboratives en laboratoire permettent

- Création partagée

- Acceptabilité

- Tests avec publics

- Collaboration avec des lieux et des milieux

- Le lab comme lieu fixe qui permet aux gens de se regrouper

Les difficultés liées aux approches collaboratives en laboratoire

- Enjeux d’autorité dans le rapport expert-public dans les relations aux savoirs et aux technologies

- Rassembler une communauté d’experts pour la construction de prototypes

- Rapports de pouvoir sur la temporalité du projet, le leadership, l’incertitude des résultats

Les pitchs de terrain

PITCH 1 – AMÉLIE NADEAU

Quels outils de formation pour un public neuro-atypique ?

Solution : Portail de type Wiki; plateforme de mise en relation des compétences par et pour les publics cibles.

PITCH 2 – NICOLAS RIVARD

Rapports de pouvoir dans la création collective : qui est l’auteur de l’œuvre ?

Solution : Négocier les rapports d’autorité; posture d’égalité ; identifier les moments de la création et les rôles; clarifier le cadre dès le départ; flexibilité

PITCH 3 – ISABELLE ANGUITA

Comment le médiateur peut-il encadrer la liberté d’expression ? Quelle place donner à l’inacceptable dans le rapport aux valeurs de la médiation et celle du médiateur ?

Solution : Réfutation de la neutralité axiologique: la personne en posture de médiation ne peut œuvrer en désaccord de ses valeurs; inclure la participation des personnes dans un cadre d’acceptabilité collective.

PITCH 4 – MANON CLAVEAU

Comment mobiliser le milieu scolaire ?

Solution : Art-action par le happening par exemple; centralité de la relation humaine, institutionnalisation d’un calendrier des médiateurs au sein des milieux d’intervention (écoles etc); galas et prix de reconnaissance des médiations culturelles exemplaires

PITCH 5 – THOMAS HAIG

Quel rôle pour la médiation en contexte de recherche ? Exemple de recherche en milieu médical.

Solution : Poser les balises de la médiation comme levier créatif pour les patients en contexte de recherche; pistes de réflexion sur l’anonymat.

Déroulement

- 8 h 30 Accueil

- 9 h 00 Mots d’ouverture (Eva Quintas)

- 9 h 15 Présentation de Maxime Goulet-Langlois, chercheur-praticien, Exeko, et doctorant, faculté d’éducation, Université McGill. Les processus contemporains de transmission, d’apprentissage et d’accompagnement : innovation sociale, pédagogie critique et citoyenneté participative.

- 9 h 45 Présentation de Charlène Bélanger, responsable des programmes éducatifs – médiation numérique, Musée des beaux-arts de Montréal. Les approches collaboratives de la culture numérique pour favoriser l’innovation des processus de médiation.

- 10 h 15 PAUSE

- 10 h 30 Panel animé par Charlène Bélanger. Les labs de médiation culturelle numérique : comment ça marche?

Avec Frédérique Doyon, Agora de la danse; David Guimont, Living lab en innovation ouverte du cégep de Rivière-du-loup; Stéphanie Lagueux, Art partage et Studio XX. - 12 h 00 LUNCH

Boites à lunch disponibles sur place (15$)

- 13 h 00 Présentation des nouveaux regroupements professionnels en médiation culturelle

Marie-Laure Robitaille, Regroupement des médiateurs.trices culturel.le.s du Québec

Elsa Fortant, Médiateurs et médiatrices de la musique du Québec - 13 h 15 Pitchs du terrain

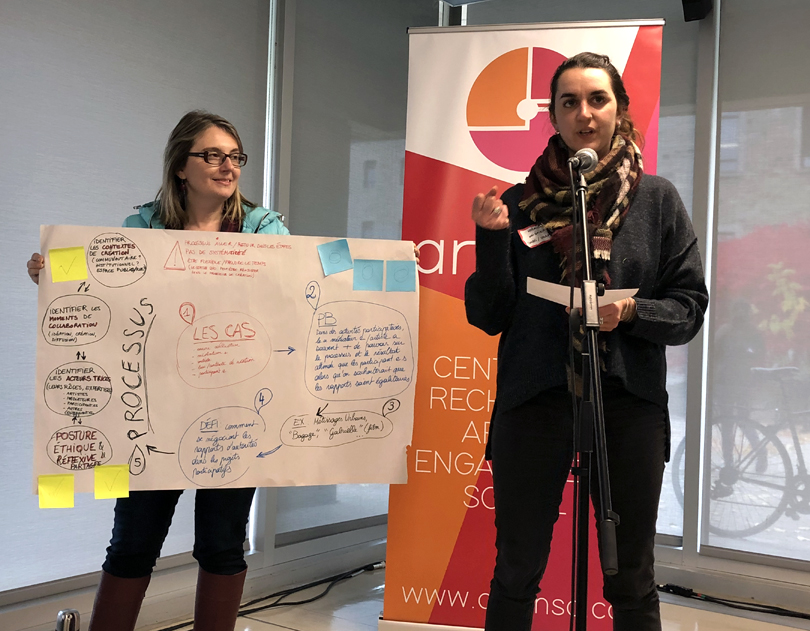

Les praticien.ne.s partagent leurs expériences et présentent en 5 minutes des problématiques qui seront ensuite à résoudre dans l’atelier de cocréation. - 13 h 45 Atelier de cocréation animé par David Guimont (Llio)

- 15 h 30 Présentation des résultats d’ateliers

- 16 h 00 Mots de synthèse avec Gaëlle Etémé (Artenso)

- 16 h 15 Prochaines étapes

- 16 h 30 Clôture de la journée

Notes biograhiques

Charlène Bélanger

Charlène Bélanger occupe actuellement le poste de Responsable des programmes éducatifs – Médiation numérique au Musée des beaux-arts de Montréal (Canada). Elle est également professeure associée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis plus de 15 ans, elle étudie l’apprentissage, au musée et à l’école, guidée par des méthodologies qualitatives, ethnographiques et participatives. Dans sa recherche doctorale, elle a caractérisé l’apprentissage de la pensée critique et de l’argumentation chez des élèves du secondaire dans le contexte des questions socialement vives, alors qu’ils utilisaient le musée comme source informationnelle. Ses recherches les plus récentes s’intéressent à la médiation numérique dans les musées.

Frédérique Doyon

Depuis 2015, Frédérique contribue à la programmation artistique et au développement des activités de médiation de l’Agora de la danse, désormais installé depuis 2017 dans l’édifice Wilder Espace Danse du Quartier des spectacles de Montréal. Critique de danse pendant plus de 15 ans, elle a aussi été journaliste culturelle au quotidien Le Devoir de 2004 à 2015. En marge de sa pratique journalistique, elle a animé des rencontres avec les artistes du Festival TransAmériques et conçu la première mouture d’un atelier Écrire la danse pour La danse sur les routes du Québec. Avant de joindre les rangs du Devoir, elle a travaillé comme adjointe aux communications télévision de Radio-Canada, comme recherchiste et rédactrice pour ses diverses plateformes.

Elsa Fortant

En 2014, Elsa Fortant a obtenu une maitrise en communication à Lille en France. Elle s’est ensuite installée au Québec pour étudier le cinéma, le journalisme puis le domaine musical à l’Université de Montréal. Future diplômée du DESS en médiation de la musique de l’UdeM et candidate à la maitrise en musicologie, elle est auxiliaire de recherche pour l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM). Cofondatrice du regroupement des Médiateurs et médiatrices de la musique au Québec (MéMuQ), elle est aussi praticienne, férue de musiques électroniques depuis son adolescence. Depuis quelques mois, Elsa est adjointe à la direction d’Artenso.

Maxime Goulet-Langlois

Chercheur-praticien pour l’organisation montréalaise Exeko depuis 7 ans, Maxime a, au fil des ans, mis en œuvre plusieurs projets à la croisée de l’éducation populaire, de la mobilisation collective et des arts communautaires. Il contribue actuellement au développement d’une plateforme de formation professionnelle au Nunavik. Maxime poursuit également des études doctorales à la faculté d’éducation de l’Université McGill. À ce titre, il mène des recherches sur la pédagogie critique, la marginalisation intellectuelle, l’évaluation d’impact et les processus de production de connaissances en contexte d’exclusion sociale. Il est d’ailleurs l’auteur de quelques articles portant sur la pratique de la médiation intellectuelle et culturelle. Finalement, dans une de ses vies parallèles, Maxime est aussi éditeur et pressier au sein de la maison Possibles Éditions.

David Guimont

David Guimont est co-coordonnateur et facilitateur-chercheur au Living Lab en innovation ouverte (LLio) depuis 2013. Le LLio est un centre collégial de transfert en innovation ouverte intégré au Cégep de Rivière-du-Loup. Il accompagne notamment la mise en place de laboratoires d’innovation ouverte pour explorer, cocréer, expérimenter des solutions créatives dans différents domaines. Plusieurs projets en cours s’intéressent à la littératie numérique des personnes et la transformation numérique des organisations en tourisme et culture, particulièrement du côté de la capacité à co-concevoir des activités de médiation ou des expériences touristiques enrichies par la technologie. Il est impliqué au sein de l’European Network of Living Labs (ENoLL) et de Francophonie Living Labs.

Stéphanie Lagueux

Artiste en arts médiatiques, Stéphanie Lagueux travaille au Studio XX depuis 2002 à titre de coordonnatrice à la médiation, aux archives et aux réseaux. Issue du baccalauréat en arts et design de l’Université du Québec en Outaouais en 1998, elle a débuté sa pratique dans les centres d’artistes Axe NÉO-7 et DAÏMON en plus de compléter un certificat en éducation.

Elle travaille en duo avec Jonathan L’Ecuyer à la mise en œuvre d’expériences interactives et participatives dans l’espace public. Basée à Terrebonne, elle s’implique dans le développement culturel régional avec l’organisme Art Partage, et s’affaire à opérer des maillages fructueux pour favoriser l’accès aux arts numériques.

Marie-Laure Robitaille

Regroupement des médiateurs.trices culturel.le.s du Québec

Diplômée de l’Université Concordia en Beaux-Arts et des HEC Montréal en gestion d’organismes culturels, Marie-Laure Robitaille exerce le métier de médiatrice culturelle depuis dix ans. Elle a travaillé à ce titre au Musée d’art contemporain de Montréal, au Château Ramezay et comme coordonnatrice à l’éducation chez OPTICA, centre d’art contemporain. Depuis janvier 2019, elle est chargée de projets au Hub de création culture / savoir du regroupement des organismes culturels et artistes lavallois (R.O.C.A.L). Elle a également conçu et animé des ateliers de formation pour l’Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) à Moncton.